zum 1. Kommunalpolitischen Forum der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

« Il faut cultiver notre jardin. »

(«Man muss seinen Garten bestellen.»)

Candide, Voltair

Prämisse: Wir sind als freie Menschen geboren und haben das Gemeinwesen zum Schutz unserer individuellen Interessen geschaffen. Darum hat der Staat für die Menschen da zu sein und nicht umgekehrt.

Diese Prämisse ist mir darum wichtig, weil ich von urteilsfähigen und mündigen Menschen ausgehe. Von Menschen, die in der Lage sind, ihre Angelegenheiten vernünftig zu bestellen…

1. «Auch in einer Demokratie geht es um Macht und Geld.»

Ein Staat definiert sich durch Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsmacht, von denen derzeit alle drei Elemente unter Beschuss stehen:

- Massenzuwanderung und -einbürgerungen / Ausländerstimmrecht

- Abbau von Grenzen, die Verantwortung zuweisen

- Völkerrecht verdrängt nationales Recht

In einer Demokratie wird Macht über Menschen und Geld für ein bestimmtes Gebiet auf bestimmte Zeit übertragen, was beides zu Missbrauch verleitet. Den besten Schutz dagegen bieten Gewaltentrennung und Demokratie mit festen Amtszeiten. Doch es gilt, ernst zu nehmen, was Winston Churchill am 11. November 1947 im britischen Unterhaus feststellte:

«Viele Regierungsformen sind erprobt worden und werden in dieser Welt der Sünde und des Leids erprobt werden. Niemand behauptet, die Demokratie sei perfekt oder allweise. In der Tat ist gesagt worden, dass die Demokratie die schlechteste Regierungsform ist, abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert wurden…»

Die Demokratie hat viele Mängel. Und doch ist sie allen anderen Staatsformen vorzuziehen, weil die Interessen des Individuums nirgends besser geschützt sind als in einem System, in dem alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht.

2. «Föderalismus ist (noch) wichtiger als Demokratie.»

Im Anfang des politischen Lebens war Föderalismus. Man kann ihn nicht schaffen oder gar per Dekret anordnen – man kann bloss darum ringen und ihn verteidigen. Es geht im Kern um die Verteilung der Macht – zentral oder dezentral?

Die Summe der Macht bleibt konstant, entweder liegt sie bei den Bürgern, oder sie liegt beim Staat. In jeder politischen Frage geht es im Kern um die Auswirkungen auf die individuelle Freiheit. Begriffe wie «rechts» und «links» taugen kaum mehr. Die Frage lautet: «Wollen wir mehr Freiheit oder mehr Staat?».

Es ist von enormer Bedeutung, dass sich die Bürgerinnen und Bürger mit dem Staat identifizieren. Hierzu leistet der Föderalismus einen entscheidenden Beitrag. Er garantiert die grösstmögliche Zufriedenheit der Menschen in einer Region. Und, sollten sie nicht zufrieden sein, so haben sie immerhin die Möglichkeit, in ihren überblickbaren Verhältnissen eine Veränderung herbeizuführen. Sehen sie sich dieser Möglichkeit beraubt, führt das zu Frustration, Entfremdung und schliesslich zur Stärkung zentrifugaler, sezessionistischer Kräfte.

Totalitäre Strömungen messen der individuellen Freiheit keine Bedeutung bei. Sie überhöhen den Staat. Benito Mussolini formulierte das bereits 1925 wie folgt:

«Alles im Staate, nichts ausserhalb des Staates, nichts gegen den Staat. […] Für den Faschisten befindet sich alles innerhalb des Staates und nichts Menschliches oder Geistiges existiert oder besitzt irgendeinen Wert ausserhalb des Staates. In diesem Sinn ist der Faschismus totalitär.»

Die Nationalsozialisten brachten die Ideologie des völkischen Kollektivismus, der «Volksgemeinschaft» auf folgende Kurzformel:

«Du bist nichts, dein Volk ist alles!»

Genau in diesem Geiste, der «den Volkswillen», oder wie es Robespierre sagte, das «höchste Wesen, das «Génie» oder die «Tugend» zum obersten Wert überhöht, erfolgte auch der erste Auftritt der inzwischen aus dem Bundestag verabschiedeten Abgeordneten der Grünen: Emilia Fester. Sie sprach sich klar für eine Impfpflicht aus und gab (an die AfD gewandt) am 17. November 2022folgendes zu Protokoll:

«Wenn Sie und ihre FreundInnen der Freiheit sich hätten impfen lassen, dann wäre ich jetzt wieder frei! […] Ihre [die der Gegner einer Impfpflicht] individuelle Freiheit endet dort, wo meine beginnt, wo die kollektive Freiheit beginnt. Impfen darf keine in die individuelle Entscheidung mehr sein. Es ist keine.»

So etwas kann nur jemand sagen, an dem rund dreihundert Jahre europäische Geistesgeschichte spurlos vorbeigegangen sind. Wer hingegen vom Geist der Aufklärung durchdrungen ist und das Wesen von Freiheitrechten, die uns vor dem übergriffigen Staatsapparat schützen, erkannt hat, kann bei dem Gedanken an eine kollektive Freiheit nur den Kopf schütteln. Freiheit ist immer die Freiheit des Individuums.

Auch freiheitliche Menschen wollen einen Staat, sogar einen starken und handlungsfähigen Staat. Aber sie wollen keinen zu grossen und zu teuren Staat, der unbeweglich zu verfetten droht.

Gerade, weil es so viele unterschiedliche und kaum in Einklang zu bringende Vorstellungen davon gibt, was ein Staat tun darf oder nicht und was er tun muss, und wovon er die Hände zu lassen hat, ist der Föderalismus, sind dezentrale Strukturen so wichtig.

Die Bedeutung des Föderalismus geht aber noch wesentlich tiefer. Föderalismus bedingt eine bestimmte Geisteshaltung. Eine Geisteshaltung der Bescheidenheit und der Zurückhaltung. Eine Geisteshaltung, die davon ausgeht, dass es in vielen Fragen wohl keine absolute Wahrheit gibt und darum dem anderen zugesteht, dass er ebenfalls Recht haben könnte. Oder zumindest, dass er das Recht hat, Dinge so zu regeln, wie es ihn gut und richtig dünkt.

Es ist wichtig, dass sich die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Staat identifizieren. Hierzu leistet der Föderalismus einen entscheidenden Beitrag. Er garantiert die grösstmögliche Zufriedenheit der Menschen in einer Region. Und, sollten sie nicht zufrieden sein, so haben sie die Möglichkeit, in ihren überblickbaren Verhältnissen eine Veränderung herbeizuführen. Sehen sie sich dieser Möglichkeit beraubt, führt das zu Frustration, Entfremdung und schliesslich zur Stärkung zentrifugaler, sezessionistischer Kräfte. Die Dinge sollten auf möglichst tiefer Ebene entschieden werden.

Besser in den Ländern als durch den Bund.

Besser durch die Gemeinden als durch die Länder.

Besser im Quartier als in den Gemeinden.

Besser in den Familien als im Quartier.

Besser durch das Individuum als durch eine Gemeinschaft.

Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelt sich Freiheitsrechte, die dem Staat Grenzen setzen. Dazu gehört auch der Schutz der Menschen vor finanzieller Überlastung, weil die Politiker das in sie gesetzte Vertrauen missbrauchen.

Eine Schuldenbremse ist darum ein Menschenrecht, das im Grundeexplizit unter den Schutzbereich der Ewigkeitsgarantie gemäss Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes gestellt werden sollte.

Subsidiaritätsprinzip

Eng mit dem Föderalismus verbunden ist die Subsidiarität oder das Subsidiaritätsprinzip. Ausgehend von Aristoteles und weiterentwickelt von Thomas von Aquin, floss dieses 1891 durch die Enzyklika „Rerum Novarum“ auch in die katholische Soziallehre ein und markierte eine entscheidende Wende in der katholischen Staatstheorie, indem diese die päpstlich zentralistische Sicht des Staatswesens, das von einem Monarchen mit göttlichen Rechten gelenkt wurde, definitiv aufgab.

Eine klassische Formel des Subsidiaritätsprinzips findet sich in der Sozialenzyklika Quadragesimo anno von Papst Pius XI. „über die Gesellschaftliche Ordnung“ vom 15. Mai 1931. Dieses entwarf unter dem Eindruck zunehmender zentralistischer und totalitärer staatlicher Tendenzen einen Gesellschaftsansatz, der das Individuum im Rahmen seiner individuellen Leistungsfähigkeit zum Massstab und zur Begrenzung überindividuellen Handelns machte.

Später formulierte es Papst Pius XI wie folgt: «Ein grundlegendes Prinzip der Sozialphilosophie ist, dass man sich nicht von den Individuen zurückziehen und der Gemeinschaft das überlassen sollte, was sie durch ihre eigene Unternehmungslust und ihren Fleiss erreichen können.»

Wofür sollen nun aber die Gliedstaaten und wofür die Zentralregierung zuständig sein? Und wie soll die Kompetenzenaufteilung am zweckmässigsten vorgenommen werden? Auch hier kann das Subsidiaritätsprinzip helfen. Doch, Vorsicht! Nicht überall, wo „Subsidiarität“ draufsteht, ist auch Subsidiarität drin. Dabei ist der Mechanismus so einfach wie genial. Stellen Sie sich einen römischen Brunnen vor: Das Wasser, das in der obersten Schale keinen Platz mehr findet, fällt in die darunterliegende grössere und so weiter.

Die Schweizerische Bundesverfassung umschreibt dieses Prinzip der negativen Kompetenzenausscheidung in Artikel 3 wie folgt:

«Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.»

Alles, was nicht Bundesangelegenheit ist, ist demnach Sache der Kantone. Damit ist lückenlos geregelt, wer wofür zuständig ist.

Um nach verlorenen Volksabstimmungen in mehreren Ländern Bürgernähe zu demonstrieren oder zu simulieren, hat sich auch die EU ein Subsidiaritätsprinzip ins Stammbuch geschrieben. Doch, anstatt sich des einfachen Prinzips zu bedienen, wie es in der Schweiz seit 1848, also seit dem Übergang vom Staatenbund zum Bundesstaat, erfolgreich praktiziert wird, schrieben die Regierenden in ihrer grenzenlosen Weisheit Folgendes in Artikel 5 des Vertrags über die europäische Union und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union:

«Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre ausschliessliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Massnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind.»

Wir haben es in der EU also – entgegen der erklärten Absicht – nicht mit einer klaren Regel für die Aufteilung von Kompetenzen zu tun, sondern lediglich mit einer Anweisung, nach welchen Kriterien die Diskussion darüber geführt werden soll. Doch der Nachweis, dass etwas «auf regionaler oder lokaler Ebene» besser verwirklicht werden kann, ist in der Praxis schlicht und einfach nicht zu erbringen. Und von Politikern, die jede Kritik an Brüssel als Rückfall in den dunklen Nationalismus und damit als „dem Geist der europäischen Einigung“ widersprechend geisseln, auch nicht zu erwarten. Mit anderen Worten: Artikel 5 des EU-Vertrags hält nicht, was den Völkern von den Politikern versprochen wurde.

Föderalismus schafft Frieden

In einer Zeit, in der sogar in Europa Bürgerkriege in den Bereich des Möglichen rücken, lohnt es sich, auch den friedenssichernden Aspekt des Föderalismus zu betrachten: Kriege – auch Bürgerkriege – sind, wie wir von Clausewitz wissen, die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln. Es beginnt damit, dass sich zwei Parteien im Besitz der letzten Wahrheit wähnen. Wer die andere Seite nicht mit Worten von den eigenen Vorstellungen zu überzeugen vermag, greift zu den Waffen, um sie ihr aufzuzwingen. – Das ist die Auffassung der Zentralisten. Die eigenen Maxime sollen möglichst überall gelten.

Daneben gibt es noch die dezentrale Lösung, die in den meisten Fällen zu wesentlich intelligenteren Ergebnissen führt. Hierzu ein Beispiel aus der Schweiz:

Das kleine Appenzell war Anfang des 16. Jahrhunderts ein zugewandter Ort der Eidgenossenschaft und eine Bauerndemokratie, regiert durch die Landsgemeinde, eine Versammlung aller stimmberechtigten Männer. Diese direkte Demokratie spielte eine entscheidende Rolle im Konflikt.

Die reformatorischen Ideen Zwinglis verbreiteten sich schnell, fanden aber nicht überall gleich Anklang: Die äusseres Rhoden (Bezirke) öffneten sich dem neuen Glauben, während der eher landwirtschaftlich geprägte, konservativere Süden um Appenzell dem alten Glauben treu blieb.

Es kam zu Spannungen, die sich über Jahrzehnte aufbauten. Die katholischen Innerrhoder, besorgt über die wachsende protestantische Übermacht, begannen mit dem Bau einer befestigten Grenzsperre, der Letzi bei Hundwil, was vom reformierten Ausserhoden als Provokation empfunden wurde.

Am 28. Oktober 1655 kam es um ein Haar zur «Schlacht bei der Letzi». Die Truppen hatten bereits ihre Stellungen bezogen, als im letzten Moment eidgenössische Vermittler (Schiedsrichter) aus den katholischen Orten Schwyz und Luzern intervenierten.

Man kehrte an den Verhandlungstisch zurück, wo es einen unlösbaren Konflikt zu bewältigen gab. Eine gemeinsame Regierung und eine gemeinsame Landsgemeinde waren aufgrund des fundamentalen Glaubenskonflikts nicht mehr möglich. So einigte man sich auf die formelle Teilung des Landes Appenzell in zwei unabhängige Halbkantone.

Die Teilung Appenzells ist ein klassisches Beispiel für den Schweizer Umgang mit unlösbar erscheinenden Konflikten: Statt einen Krieg um des Prinzips willen zu führen, wählte man die pragmatische Lösung der Trennung – «Lieber getrennt leben, als vereint sterben.»

3. «Gemeinwesen tendieren zu Zentralismus / Stärkung der Exekutive.»

Schon Thomas Jefferson, einer der Gründerväter der USA und Verfechter eines dezentralisierten Republikanismus, warnte wiederholt vor der natürlichen Tendenz von Gemeinwesen zur Zentralisierung und zur Stärkung der Exekutive. Seine Beobachtungen lassen sich auf mehrere Gründe zurückführen, die bis heute relevant sind:

- Machtkonzentration als «natürliche Tendenz»: Regierungen neigen dazu ihre Macht auszuweiten.

- Bürokratische Effizienz: Zentralisierung vereinfacht Entscheidungsprozesse, da keine Kompromisse mit regionalen Akteuren nötig sind.

- Vermeidung von Konflikten: Föderale Systeme erzeugen Reibung (z. B. zwischen Bundesstaaten und Zentralregierung), was viele als ineffizient ansehen. Jefferson fürchtete jedoch, dass diese «Effizienz» auf Kosten der Freiheit geht.

- Verlockung der Stabilität und Kontrolle: Eine starke Zentralregierung kann schneller und einheitlicher handeln, was viele Bürger als vorteilhaft empfinden.

- Interessen der politischen Elite: Politiker und Beamte in der Hauptstadt haben ein Eigeninteresse daran, ihre Kompetenzen auszuweiten.

- Finanzielle Abhängigkeit: Eine Zentralregierung kann durch Steuern und Subventionen Einfluss auf Regionen ausüben, was langfristig lokale Autonomie aushöhlt.

Jefferson glaubte, dass Freiheit nur durch ständige Bürgerbeteiligung und Skepsis gegenüber der Regierung erhalten bleibt. Leider gewöhnen sich Menschen mit der Zeit an zentralisierte Lösungen und vernachlässigen lokale Selbstverwaltung.

Selbst gewählte Regierungen können autoritäre Züge entwickeln, wenn «Checks and Balances» (wie Föderalismus) geschwächt werden.

Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, setzte Jefferson auf:

- Strikte Gewaltenteilung (inkl. starke Bundesstaatenrechte),

- Bildung der Bürger, damit sie Machtmissbrauch erkennen,

- Regelmässige Verfassungsüberprüfungen (er schlug vor, die Verfassung alle 19 Jahre neu zu verhandeln).

In ihrem aufsehenerregenden Artikel «Die Europäische Union gefährdet die parlamentarische Demokratie in Europa», der am 14. Januar 2007 in der «Welt am Sonntag» erschien, untersuchten der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog und das Mitglied des Kuratoriums des Centrums für Europäische Politik, Lüder Gerken, wie die EU die deutsche Politik bestimmt. Sie machten vier Ursachen für diese Entwicklung aus:

«Beamtenmentalität: Eine erste Ursache liegt darin, dass auch EU-Politiker Politiker und EU-Beamte Beamte sind. Egal ob sie in einem Ministerium oder in einer EU-Generaldirektion tätig sind: Wenn sie den Auftrag haben, die Umwelt oder potenziell diskriminierte Gruppen zu schützen, dann tun sie das möglichst weitreichend und schaffen so Regulierung.

Spiel über die Bande in Brüssel: Eine zweite Ursache für sachwidrige Zentralisierung ist das in Brüssel sogenannte Spiel über Bande. Ein nationales Ministerium, etwa das deutsche Bundesumweltministerium, das ein Regulierungsvorhaben auf nationaler Ebene nicht durchsetzen kann, weil zum Beispiel der deutsche Arbeitsminister Widerstand leistet oder es im Bundestag nicht mehrheitsfähig wäre, «ermutigt» die zuständige Generaldirektion in der Europäischen Kommission diskret, dieses Vorhaben EU-weit zu verwirklichen.

Als dritte Ursache sind die sogenannten «package deals» im Ministerrat zu nennen. Um Mehrheiten bei der Beschlussfassung zu bilden, werden zwischen den Vertretern der Mitgliedstaaten Allianzen geschlossen und dabei oft sachlich nicht zusammengehörige Vorhaben gebündelt und Kompensationsgeschäfte vereinbart. Gemäss der politischen Verhandlungslogik führen solche Bündnisse im Regelfall zu mehr Regulierung, nicht zu weniger.

Die vierte Ursache für sachwidrige Zentralisierung ist die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Er offenbart in seinen Urteilen zu Kompetenzfragen die systematische Neigung, zugunsten einer EU-Zuständigkeit zu entscheiden, solange sich dafür irgendwie eine Begründung finden lässt. Er betreibt, in der Wortwahl des Bundesverfassungsgerichts, die Auslegung des EU-Rechts «im Sinne einer grösstmöglichen Ausschöpfung der Gemeinschaftsbefugnisse». Dies verwundert nicht. Denn auch der EuGH wird, durch Art. 1 und Art. 5 des EU-Vertrages, darauf verpflichtet, bei der «Verwirklichung einer immer engeren Union» mitzuwirken.»

Wille zur Eigenständigkeit

Julius Cäsar sagte noch trotzig und selbstbewusst: «Malo in hoc vico primus esse quam Romae secundus.» – Er wolle lieber im Dorf Erster sein als in Rom bloss Zweiter. Jene, die uns heute in Europa regieren, fühlen sich hingegen mehr der olympischen Devise verpflichtet: Für sie ist Dabeisein alles. Nichts ängstigt solche Politiker mehr als der Gedanke, man könnte sich isolieren oder isoliert werden. Mittlerweile schreckt die «Wertegemeinschaft nicht einmal davor zurück, Staaten zu sanktionieren oder ihnen mit Entzug des Stimmrechts zu drohen, wenn sie von der Brüsseler Linie abweichen.

Was ich damit sagen will, und das passt auch zur Aussage, Föderalismus sei vor allem eine Geisteshaltung, ist, dass eine Demokratie vom Antagonismus zwischen den Kräften der Zentralisierung und jenen der Dezentralisierung braucht. Ja, sie lebt davon.

Streiten Sie also für Ihre Rechte und Freiheiten!

4. «Politik kann keine Gerechtigkeit/Fairness schaffen.»

Von den vielen Begriffen, die Angela Merkel in Täuschungsabsicht verwendete, ist «Wohlstandsversprechen» einer der verheerendsten, denn er suggeriert eine Fähigkeit, die weder der Staat noch Politiker haben. Der Staat kann keinen Wohlstand versprechen. Bestenfalls kann er den rechtlichen Rahmen schaffen, den die Menschen als gerecht empfinden.

Die Idee eines Wohlstandsversprechens ist die radikale Abkehr vom Liberalismus und damit von sämtlichen Idealen und Prinzipien, die die Menschen im Laufe der Jahrhunderte aus der Armut hoben und prosperierende Gesellschaften schufen. Sie ist nicht nur eine konzeptionelle Fehlkonstruktion erster Güte, sie dient der bewussten Täuschung. Nur Phrasendrescher, Politikaster und Lügner geben Versprechen, von denen sie genau wissen, dass sie unerfüllbar sind.

Gewiss, auch die Schweizerische Bundesverfassung erhebt die „Förderung der gemeinsamen Wohlfahrt“ zum Staatszweck, aber bisher ist hierzulande noch niemand auf die Idee gekommen, dies als «Wohlstandsversprechen» zu bezeichnen.

Die Schweiz ist darum so erfolgreich und wohlhabend geworden, weil die Verfassungsväter auf Freiheit und Eigenverantwortung setzten. Die Vorstellung eines Staates, der alles gibt, aber dafür auch alles wegnehmen kann, wäre ihnen ein Gräuel gewesen. Sie standen in der geistigen Tradition der grossen freiheitlichen Staatsdenker, wie Montesquieu oder John Locke, dessen Ideen und Schriften teilweise wörtlich Eingang in die amerikanischen Gründungsurkunden fanden. So beispielsweise die ebenso grossartige, wie berühmte Passage der Unabhängigkeitserklärung: «Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräusserlichen Rechten ausgestattet wurden, wozu Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit gehören.»

«Life, Liberty and Pursuit of Happiness». – Der Staat kann kein Glück garantieren. Aber er kann die Bedingungen schaffen, damit die Menschen frei nach eigenem Gutdünken nach Glück und Erfolg streben können. – Mehr dürfen wir nicht erwarten, und nur Scharlatane versprechen mehr.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für Gerechtigkeit ist die Rechtsgleichheit. Das bedeutet, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleichbehandelt werden müssen – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion, sozialem Status oder anderen Merkmalen.

Gleichwohl ist Gleiches nur nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandeln. Das zeigt sich beispielsweise im Steuerrecht, wo leidenschaftlich darüber gestritten werden kann, was denn nun «gerecht» ist.

Als gerecht zu betrachten, ist in einer freiheitlichen Gesellschaft alles, worauf sich zwei Parteien auf freiem Willen einigen. Dazu gehören beispielsweise der Kauf- oder Mietpreis. Sobald sich der Staat hier einmischt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass er falsch liegt und ein bestehendes Problem vergrössert.

5. «Wettbewerb bringt bessere und günstigere Produkte. Steuerwettbewerb zwingt Politiker zu besseren Leistungen und dämpft die Steuerbelastung.»

Kritikern des Föderalismus oder Befürwortern zentralistischer Lösungen geht es angeblich darum, Doppelspurigkeiten zu verhindern oder, wie sie gerne behaupten, Synergien zu nutzen. Was in gewissen Einzelbereichen vielleicht zutreffen mag, erweist sich im Grossen als trügerisch. So erweist sich beispielsweise ein dezentralisiertes Steuerwesen als Segen für die Steuerzahler. Ja, wenn etwas föderalistisch sein soll, dann vor allem das Finanz- und Steuerwesen.

Wenn wir in der Schweiz die Entwicklung der Staatsaugaben oder der Verschuldung zwischen Gemeinden, Kantonen und dem Bund betrachten, dann zeigt sich eindeutig, dass Gemeinden mit dem Geld der Bürger wesentlich haushälterischer umgehen als die Kantone und erst recht der Bund. Die Gründe dafür sind einerseits der Konkurrenzkampf zwischen den Gemeinden, der auch ein Steuerwettbewerb ist, ja sein muss, und die stärkere direktdemokratische Kontrolle. Vom Föderalismus im Steuerwesen profitieren die Bürgerinnen und Bürger am meisten.

Wettbewerb ist ein System, das die Interessen der Unternehmen (Bequemlichkeit, hohe Profite) den Interessen der Kunden (Qualität, niedrige Preise, Wahlfreiheit) unterordnet. Er ist der regulatorische Mechanismus der Marktwirtschaft, der ohne zentrale Planung funktioniert. Die «Anstrengung», die er verursacht, ist der Preis für Fortschritt, Effizienz und Kundensouveränität. Ohne ihn erlahmt die Wirtschaft, Innovation stockt, und die Macht verschiebt sich vom Konsumenten zurück zum Produzenten.

Ein alter Witz mag veranschaulichen, worum es im Kern geht:

Zwei Männer gehen durch die Wüste.

Plötzlich kommt hinter einer Düne ein Löwe hervor. Der eine Mann greift in seinen Rucksack und holt ein paar Turnschuhe heraus.

Sagt der andere Mann: «Du glaubst doch nicht, dass Du damit schneller rennen kannst als der Löwe?»

Sagt der andere: «Nein, aber schneller als Du. Das reicht!»

Das ist eine gute Nachricht. Man muss im Wettbewerb nicht «objektiv» gut sein. Es reicht, besser zu sein als die Konkurrenz. Das ist nicht nur in der Wirtschaft so. Das gilt auch für die Politik. Und wie sich in der Wirtschaft die Unternehmer in Kartellen gegen den Wettbewerbsdruck zu schützen versuchen, greifen Politiker zum Mittel der Gleichmacherei, das sie euphemistisch «Harmonisierung nennen.

Genau wie Unternehmen, die im Wettbewerb stehen, ihre Produkte laufend verbessern uns preislich attraktiv bleiben müssen, müssen auch Gemeinwesen ihre Standortqualität laufend verbessern. Föderalismus zwingt sie, sich diesem Wettbewerb zu stellen. Und hier mauern die Politiker, indem sie zentralisieren, was die gleiche Wirkung hat wie Kartelle in der Wirtschaft.

Wenn Föderalismus überhaupt eine Bedeutung hat, dann muss er vor allem in der Finanz- und Steuerpolitik zu tragen kommen.

Wo es die Bürger mit Friedrich August von Hayek halten und den Staat nur mit der Gewährleistung von Sicherheit, Landesverteidigung sowie mit Justiz und Polizei und den Infrastruktur-Grundlagen betrauen, wird es günstiger, und es bleibt mehr Raum für individuelle Freiheit. Erwarten die Bürger jedoch eine Rundumversorgung, und Meldestellen für jedes Anliegen, wird es rasch teuer, und die Freiheit schwindet.

Hier kommt ein weiterer Vorteil des Föderalismus ins Spiel: Die Kleinräumigkeit, sie schafft überschaubare Verhältnisse und ermöglicht Vergleiche. Wettbewerb bringt bessere Produkte zu tieferen Preisen: Steuerwettbewerb ist der beste Schutz vor übermässiger Besteuerung.

In diesem Zusammenhang ist auch der Vorwurf des unlauteren Steuerwettbewerb ins Reich der politischen Lügen und Polemiken zu schicken. Wer anderen vorwirft, sie lebten in einer Steueroase, sollte sich fragen, was er dazu beigetragen hat, dass das eigene Land zu einer Steuerwüste verkam. Unlauter sind Methoden nur dann, wenn eine Seite auf Mittel zurückgreift, die den Konkurrenten verwehrt bleiben.

Föderalismus fördert den Wettbewerb der Standorte, und während in der Marktwirtschaft die Preisgestaltung frei sein muss, kann von einem Wettbewerb der Standorte nur dann die Rede sein, wenn die Bürger eine Wahlfreiheit haben hinsichtlich der finanziellen Belastung, die zu tragen sie bereit sind.

Zwar ist die Steuerbelastung im Standortwettbewerb nur einer von mehreren Faktoren, doch Steuern haben zumindest den Vorteil, dass sie mit wenig Aufwand gesenkt oder abgeschafft werden können.

6. «Finanzausgleich ist die Absage an die Wirkung der Politik.»

Standortwettbewerb trägt entscheidend zu einer Steigerung von Innovations- und Wirtschaftskraft von Gemeinwesen bei. Schliesslich will jeder besser sein als die anderen. Föderalismus fördert Sparsamkeit, Gestaltungskraft, Verantwortungsbewusstsein und den Ideenreichtum. Darum ist Föderalismus so wichtig, und darum ist er den Sozialisten in allen Parteien, die auf Gleichmacherei und Einförmigkeit aus sind, ein Dorn im Auge. Sie gewichten die Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten, höher als die Chance, sich im Guten gegenüber den anderen abzuheben.

Wer überzeugt ist, dass sich mit Politik etwas bewirken lässt, dass es für Probleme sowohl gute wie auch schlechte Lösungen gibt, und dass es sozial gerecht ist, wenn die Guten belohnt und die Schlechten bestraft werden, der muss den Zentralismus ablehnen. Und der muss auch dagegen antreten, dass diejenigen, die sich für die schlechten Lösungen entschieden haben, über den Finanzausgleich von den Leistungen derjenigen profitieren, die eine gute Ordnungspolitik betreiben. Es muss möglich sein, anders zu sein.

Wer linke Politik mag, soll seine Freunde daran haben, aber er soll es selbst finanzieren.

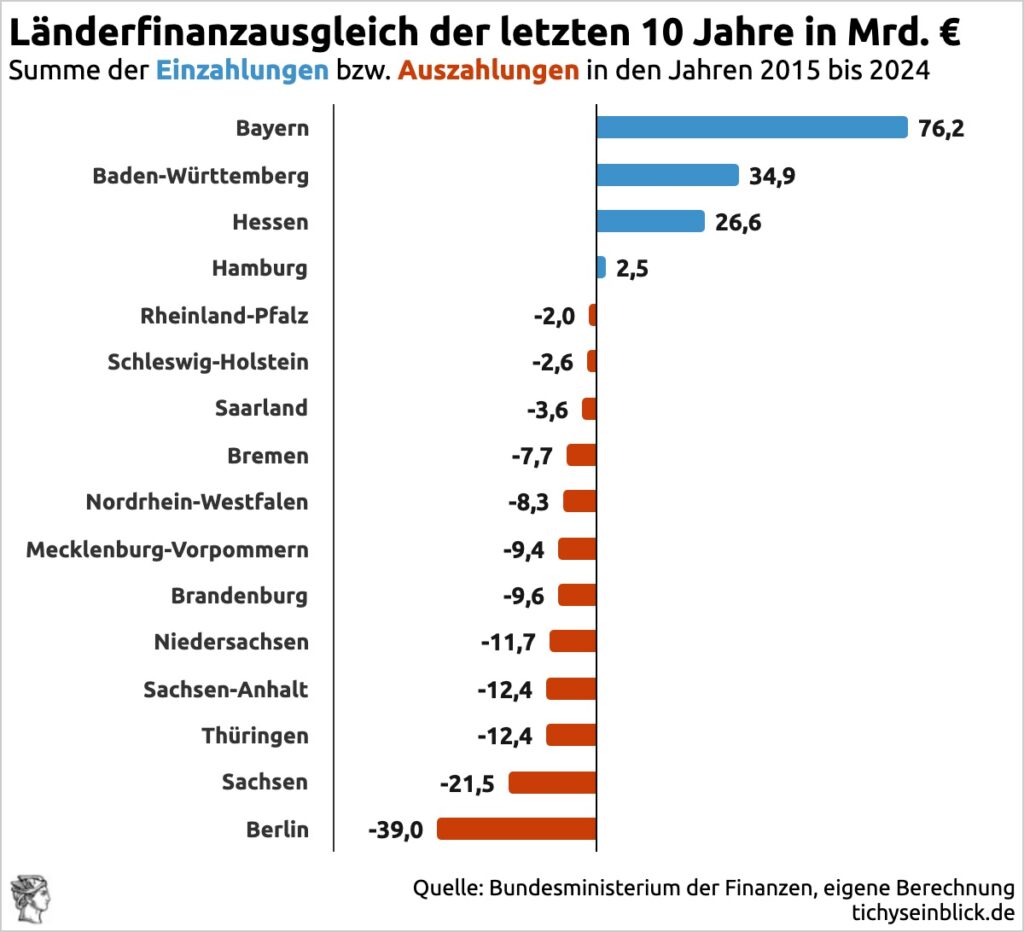

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Von 16 Bundesländern zahlen vier mehr ein als sie beziehen, beim Rest ist es umgekehrt. Dass Bayern und Baden-Württemberg am meisten bezahlen müssen, liegt vermutlich nicht nur daran, dass sie von ihrer Nähe zur Schweiz profitieren, sondern vor allem daran, dass sie seit Bestehen der Bundesrepublik durchwegs die konservativste Politik betrieben haben. Umgekehrt liegt auf der Hand, warum Berlin, das von betrunkenen Matrosen nicht schlechter geführt werden könnte, am meisten Finanzausgleich bezieht.

7. «Die EU zerstört Föderalismus und Demokratie.»

Der Elefant im Raum heisst EU. Obwohl sich diese im Jahr 2000 das Motto «In Vielfalt geeint» gab, entwickelte sie sich rasch zu einem zentralistischen Monster, das sich der demokratischen Kontrolle entzieht.

Schon 2006 äusserte sich der ehemalige Bundespräsident und Präsident des Bundesverfassungsgerichts Roman Herzog im erwähnten Artikel kritisch zum wachsenden Einfluss der EU auf die nationale Gesetzgebung. Er kritisierte, dass über 80 % der deutschen Gesetze mittlerweile auf EU-Vorgaben zurückgingen. Mittlerweile dürfte der Wert gar deutlich höher sein.

Herzog warnte auch vor einem «Demokratiedefizit», da viele EU-Richtlinien ohne ausreichende parlamentarische Kontrolle entschieden würden. Ausserdem greife die EU immer stärker in Bereiche ein, die eigentlich Ländersache sein sollten (z. B. Bildung, Kultur, Sozialpolitik). Herzog forderte eine strikte Subsidiarität: Die EU sollte nur tätig werden, wenn nationale Lösungen unmöglich sind.

Die EU ist die Antithese zu all meinen vorangegangenen Kernaussagen – mit Ausnahme der Ersten und der Dritten: Es geht auch in der EU um Macht und Geld, und die EU tendiert zu Zentralismus und der Stärkung der Exekutive. Beides ist nicht zu bestreiten.

Die EU ist so sehr der Idee der Zentralisierung verhaftet, dass sie keine abweichenden Meinungen, also Föderalismus, zulassen kann. Die ist deshalb auch nicht nur undemokratisch, sie ist anti-demokratisch. Denn in einer funktionierenden Demokratie ist Meinung A genauso legitim wie Meinung B.

Die EU macht dauernd Versprechen, die sie nicht einhalten kann.

Die EU verhindert Wettbewerb, indem sie Regeln «harmonisiert» und tiefe Steuern als unfair anprangert. Sie schreibt ihren Mitgliedern sogar Mindeststeuern vor.

Die EU entwickelt sich zu einer gigantischen Umverteilungsmaschine, in der die Leistungsträger zu Gunsten der Profiteure geschröpft werden.

*

Die EU ist eine konzeptionelle Fehlkonstruktion, die das zerstört, was Europa ausmacht. Die Gründe dafür sind vielfältig:

Kompetenzanmassung („Competence Creep“)

Die EU greift ständig in neue Politikbereiche aus, die traditionell in der Verantwortung der Nationalstaaten oder ihrer Regionen lagen. Durch Vertragsänderungen, aber auch durch die extensive Auslegung ihrer Befugnisse, zentralisiert sie immer mehr Macht in Brüssel.

Aushöhlung der Landesparlamente

Viele Gesetze werden nicht mehr in den nationalen Hauptstädten, sondern im Europäischen Parlament und im Rat der EU beschlossen. Die Landes- und Regionalparlamente (z.B. der deutschen Bundesländer) verlieren dadurch massiv an Gestaltungsspielraum und werden zu Vollzugsorganen von EU-Recht degradiert.

Gleichschaltung statt Vielfalt

Durch Harmonisierung von Gesetzen und Standards (z.B. im Binnenmarkt) wird die regionale und nationale Vielfalt eingeebnet. Was als Abbau von Handelshemmnissen gedacht war, zerstört in Wirklichkeit die föderale Struktur der Mitgliedsstaaten, die auf unterschiedlichen Lösungen für unterschiedliche regionale Bedürfnisse basiert.

Demokratiedefizit

Die wichtigste exekutive Gewalt, die Europäische Kommission, wird nicht direkt vom europäischen Volk gewählt. Die Kommissare werden von den nationalen Regierungen nominiert. Das direkt gewählte Europäische Parlament habe im Vergleich zu nationalen Parlamenten weniger Rechte (es kann z.B. keine Gesetze initiieren). Besonders deutlich zeigt sich dieser Aspekt auch in der Aussenpolitik der EU, wo regelmässig ad hoc-Klüngel ihre eigene Agenda zu der der Gemeinschaf erklären.

Entmachtung der nationalen Demokratien

Wähler in den Mitgliedsstaaten könnten zwar ihre nationale Regierung abwählen, aber diese Regierung habe immer weniger zu sagen, da immer mehr Entscheidungen auf EU-Ebene getroffen werden. Selbst wenn eine Bevölkerung eine andere Politik wünsche (z.B. in der Handelspolitik, Umwelt- oder Agrarpolitik), ist die nationale Regierung an EU-Recht gebunden. Der Souverän (das Volk) verliere so die Kontrolle über zentrale Politikbereiche. Diese Tendenz wird durch den EU-Gerichtshof, der sich als Motor der Einigung begreift, noch massiv verstärkt.

Intransparenz und Distanz

Die Entscheidungsprozesse in Brüssel ist für den normalen Bürger undurchsichtig und komplex. Die grosse räumliche und mentale Distanz zwischen den Bürgern und den EU-Institutionen führt zu Entfremdung, Politikverdrossenheit und einem Gefühl der Ohnmacht.

«Unteilbare» Union

Die EU unterbindet die jede Abweichung von der gemeinsamen Linie. Sie erstickt damit den demokratischen Diskurs in den Mitgliedsstaaten. Nationale Referenden, deren Ergebnis nicht im Sinne der EU-Eliten ausfielen (z.B. zunächst in Irland oder den Niederlanden), wurden oft durch Nachverhandlungen und Wiederholung der Abstimmung «korrigiert».

Zum Schluss

In einer Zeit zunehmender Zentralisierung und politischer Vereinfachung müssen die grundlegenden Säulen unserer freiheitlichen Ordnung verteidigt werden:

Föderalismus und Demokratie!

Der Föderalismus bewahrt unsere regionalen Identitäten, schützt vor Machtkonzentration und ermöglicht vielfältige Lösungen für unterschiedliche Herausforderungen. Er ist die Garantie dafür, dass Entscheidungen bürgernah getroffen werden.

Die Demokratie lebt von der aktiven Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger – nicht nur alle paar Jahre an der Wahlurne, sondern durch tägliches Engagement, kritischen Diskurs und die Verteidigung unserer pluralistischen Gesellschaft.

Setzen wir uns ein für:

- Die Stärkung regionaler Selbstbestimmung

- Den Erhalt des Subsidiaritätsprinzips

- Mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung

- Die Wertschätzung unseres demokratischen Erbes

Engagieren wir uns in Parteien, Bürgerinitiativen und anderen Organisationen. Treten wir ein für einen lebendigen Föderalismus und eine wehrhafte Demokratie!

Unsere Zukunft liegt in der Einheit der Vielfalt!